Comprendre la Charte de l'énergie

Le rôle de la Charte dans le secteur de l’énergie

Le Traité sur la Charte de l'énergie (TCE), entré en vigueur le 16 avril 1998, constitue alors l'instrument multilatéral de référence dans le domaine du droit de l’énergie à l’échelle internationale. Ce traité contraignant a rassemblé jusqu’à 54 parties contractantes et couvre une part importante de la production et du commerce énergétique mondial. Critiqué pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons en détail, il a vu de nombreux États se retirer au cours des dernières années.

Pour comprendre sa portée, il convient d'examiner son architecture normative. En effet, la Charte établit un cadre juridique unifié régissant trois piliers fondamentaux :

- Le premier pilier concerne la protection des investissements énergétiques transfrontaliers, offrant aux investisseurs des garanties contre l'expropriation, la discrimination et les traitements inéquitables.

- Le deuxième pilier régule le commerce des produits et équipements énergétiques selon les principes de libéralisation des échanges.

- Le troisième pilier traite du transit de l’énergie, garantissant le libre passage des ressources énergétiques à travers les territoires des États signataires.

L’idée derrière cette architecture est de faire de ce traité un véritable "code de conduite" pour les relations énergétiques internationales.

Objectifs principaux et enjeux de la charte

Au-delà de cette architecture, l'objectif fondamental de la Charte consiste à créer un marché énergétique ouvert et concurrentiel, fondé sur le principe de non-discrimination.

En premier lieu, la sécurité énergétique constitue l'enjeu prioritaire, il s’agit de diversifier les sources d'approvisionnement et réduire la dépendance énergétique.

L'efficacité énergétique représente le deuxième objectif, le texte encourageant les États à adopter des politiques favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie et le développement de technologies propres. Le Protocole sur l'efficacité énergétique (IPMVP, ou PIMVP en français) et les aspects environnementaux liés à l'énergie, est une méthodologie qui complète le traité principal.

La stabilité des investissements énergétiques forme le troisième pilier, offrant des mécanismes de protection juridique robustes face aux montants considérables des projets énergétiques.

Néanmoins, l'application de ces objectifs soulève, comme nous allons le voir, des enjeux complexes dans le contexte de la transition énergétique actuelle.

Impact sur les États membres

Obligations contraignantes pour les États membres

Ces obligations s'articulent autour de trois principes fondamentaux :

- L'obligation de non-discrimination constitue le socle juridique. Les États doivent accorder aux investisseurs étrangers un traitement au moins équivalent à celui réservé aux investisseurs nationaux et étendre ce principe à tous les pays signataires selon la clause de la nation la plus favorisée. Cette obligation vise notamment à prévenir les abus de position dominante et les pratiques commerciales déloyales qui pourraient fausser la concurrence.

- La transparence réglementaire exige que les États publient leurs lois énergétiques et consultent les parties prenantes avant l'adoption de nouvelles réglementations significatives. Par exemple, les consultations publiques menées par la Commission de régulation de l'énergie en France avant toute modification tarifaire majeure.

- L'obligation de traitement juste et équitable impose de maintenir un environnement juridique stable et prévisible, et donc interdit aux États de prendre des mesures arbitraires ou disproportionnées à l'égard des investissements couverts par le traité.

Implications quant à la souveraineté nationale et la politique énergétique

Toutefois, l'application de ces obligations génère des tensions significatives avec l'exercice de la souveraineté énergétique des États dans trois domaines.

Concernant le premier domaine, la planification énergétique nationale, les États ne peuvent plus modifier unilatéralement leurs stratégies énergétiques sans considérer les droits acquis des investisseurs étrangers. L'Espagne en a fait la douloureuse expérience : ses modifications rétroactives du système de soutien aux énergies renouvelables en 2013 ont entraîné environ 46 procédures d'arbitrage international et contraint l'État à verser plusieurs centaines de millions d'euros de compensations.

La régulation tarifaire constitue également un domaine de friction. L'affaire Electrabel contre la Hongrie illustre cette problématique : lorsque la Hongrie a plafonné les tarifs de l'électricité en 2013 pour protéger les consommateurs, l'investisseur belge a obtenu une compensation substantielle selon la sentence arbitrale rendue.

Quant au troisième domaine, les politiques environnementales, c’est aujourd’hui le point de tension le plus prégnant. En effet, la transition énergétique impose d'adopter des réglementations climatiques parfois incompatibles avec les droits acquis des investisseurs fossiles. Les Pays-Bas l'expérimentent avec leur interdiction de la production électrique au charbon d'ici 2030, s'exposant potentiellement à des réclamations d'investisseurs étrangers. L'Allemagne, malgré sa sortie effective de la Charte en décembre 2023, continue de faire face aux conséquences de ses décisions énergétiques antérieures.

Chez Solary Avocat, nous pouvons vous accompagner dans l'analyse de votre situation et la contestation de vos factures et contrat si votre fournisseur n'a pas respecté ses obligations.

Mécanismes de règlement des différends

Procédures d'arbitrage et de recours

Face à ces tensions croissantes entre États et investisseurs, il convient d'examiner les mécanismes prévus pour résoudre ces différends. À cet effet, le système de règlement des différends repose sur un mécanisme d'arbitrage international sophistiqué qui offre aux investisseurs privés un accès direct à la justice internationale, contournant les juridictions nationales.

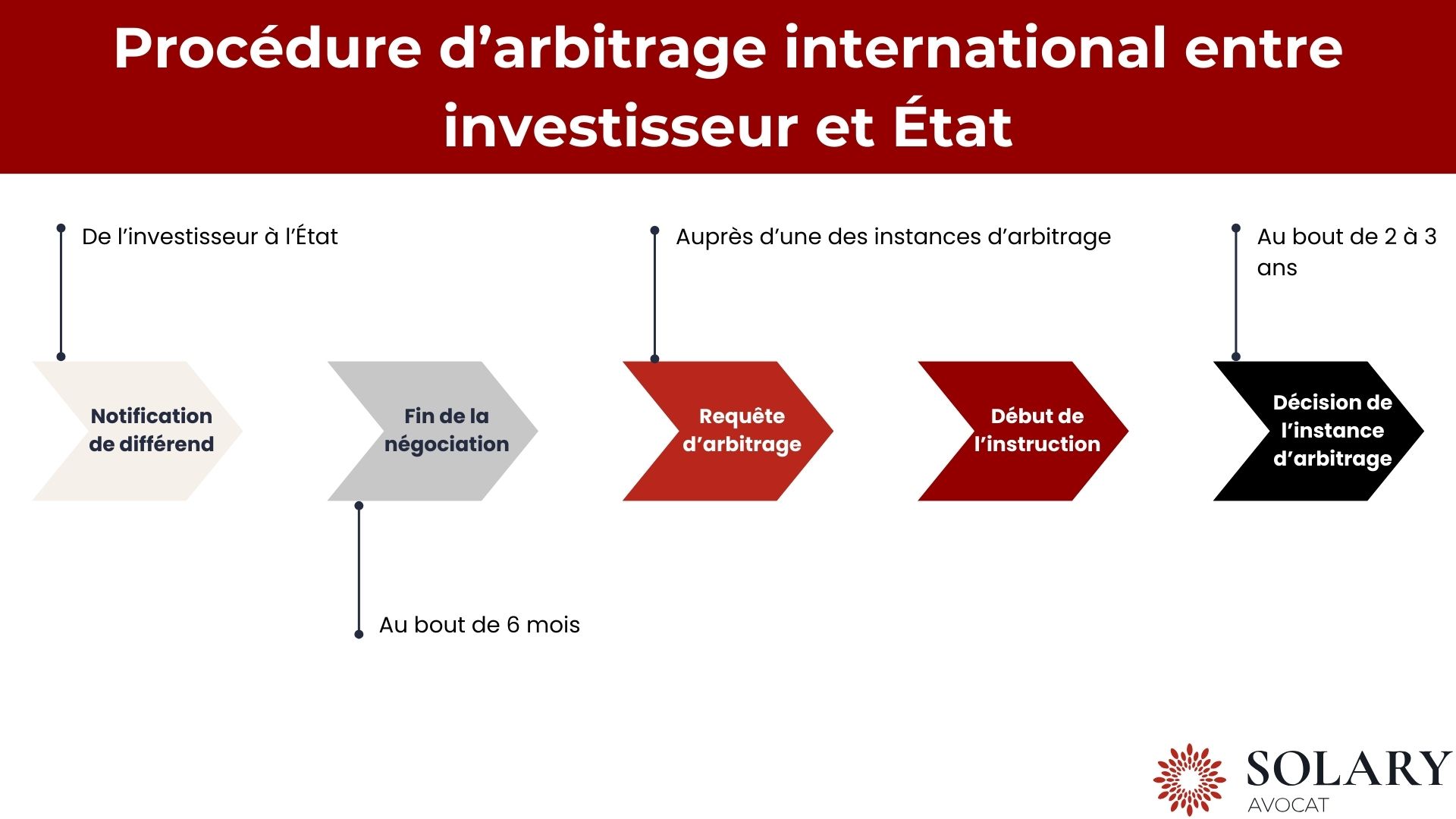

Dans ce cadre, l'arbitrage investisseur-État constitue le rouage principal. Lorsqu'un investisseur estime que ses droits ont été violés, il peut initier une procédure arbitrale après avoir épuisé les recours internes ou attendu trois mois. Pour ce faire, l'investisseur dispose de plusieurs options :

- l'arbitrage ad hoc selon le règlement de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI/UNCITRAL) ;

- l'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI/ICSID) ;

- l’arbitrage devant l’Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.

Concrètement, la procédure débute par une notification de différend à l'État, détaillant les violations alléguées. Cette notification déclenche une période de négociation amiable de six mois. En cas d'échec de ces négociations, l'investisseur peut alors soumettre sa requête d'arbitrage. Le tribunal de trois arbitres experts mène ensuite une instruction de deux à trois ans incluant échanges de mémoires, expertises techniques et audiences orales avant de rendre sa sentence définitive.

Cas récents de litiges liés à la charte

Premièrement, l'affaire Rockhopper contre l'Italie, tranchée en 2022, illustre les tensions entre politiques environnementales et protection des investissements. La compagnie pétrolière britannique avait obtenu des concessions d'exploration offshore avant que l'Italie n'interdise les forages près des côtes en 2016. Le tribunal a initialement condamné l'Italie à 190 millions d'euros, mais cette sentence a été annulée en juin 2025 par le comité d'annulation.

Par ailleurs, les contentieux de ce qui est surnommé la “saga espagnole” représentent le cas de masse le plus significatif. Environ 46 procédures ont été initiées suite au changement rétroactif du régime de soutien photovoltaïque. Notamment, l'affaire Antin Infrastructure Partners (2018) a abouti à une condamnation de 101 millions d'euros, établissant une jurisprudence sur les attentes légitimes des investisseurs dans les secteurs subventionnés, bien que la Commission européenne ait par la suite contesté le paiement de cette compensation.

Enfin, le contentieux Vattenfall contre l'Allemagne constitue le cas le plus emblématique. Bien que l'électricien suédois ait initialement réclamé plusieurs milliards d'euros de compensation pour la fermeture anticipée de ses centrales nucléaires, le règlement amiable de 2021 a abouti au versement de 1,4 milliard d'euros à Vattenfall (dans le cadre d'un package global de 2,4 milliards d'euros pour tous les opérateurs), illustrant les coûts considérables des transitions énergétiques pour les États.

Au regard de ces évolutions, cette jurisprudence évolue vers un équilibre plus nuancé, reconnaissant progressivement le droit des États à réguler dans l'intérêt public tout en maintenant des protections robustes pour les investisseurs.

Perspectives d'évolution et défis futurs

Enjeux de modernisation du traité

Même si la jurisprudence évolue, la modernisation de la Charte s'impose, au vu des changements que traverse le secteur de l’énergie à l’échelle planétaire. Les négociations officiellement lancées en novembre 2019 visent à adapter le traité aux réalités contemporaines tout en préservant son rôle stabilisateur pour les investissements transfrontaliers.

À cet égard, l'intégration des énergies renouvelables constitue la priorité. Le traité original privilégiait les énergies conventionnelles sans prévoir l'hydrogène vert, les technologies de stockage énergétique ou les réseaux intelligents. Ainsi, les négociateurs travaillent sur des définitions élargies permettant aux investissements dans ces secteurs innovants de bénéficier pleinement des protections du traité.

Réforme des mécanismes d'arbitrage

Parallèlement à cette modernisation énergétique, la révision des mécanismes d'arbitrage représente un enjeu crucial face aux critiques sur leur impact sur la souveraineté nationale et la capacité des gouvernements à prendre des décisions climatiques. Dans cette optique de modernisation, les propositions du traité incluent :

- l'introduction d'exceptions pour les mesures environnementales et climatiques ;

- Une "clause climatique" reconnaissant le droit des États à adopter des mesures compatibles avec l'Accord de Paris.

De surcroît, cette innovation créerait une présomption de légitimité pour les politiques de décarbonation, inversant la charge de la preuve dans les contentieux arbitraux. Conjointement, la modernisation du régime de transit énergétique répond également aux évolutions géopolitiques avec le renforcement de la transparence tarifaire.

Impact du changement climatique sur les normes

D'une part, l'émergence des "stranded assets" (actifs dont la valeur s'effondre prématurément en raison de changements réglementaires, technologiques ou climatiques) modifie radicalement l'analyse des investissements énergétiques. En effet, les actifs fossiles risquent de perdre leur valeur économique avant leur fin de vie technique, ce qui pose question quant à la légitimité des protections offertes aux investissements compromis par les politiques climatiques.

D'autre part, la financiarisation des risques climatiques modifie également les calculs d'investissement. Cette évolution pose également de nouveaux défis en matière de transparence, notamment concernant les risques de greenwashing dans les projets énergétiques prétendument "verts" mais toujours protégés par la Charte.

En conséquence, les tribunaux arbitraux développent progressivement une doctrine du "climate policy space" (marge d'action réglementaire dont dispose un État pour adopter des mesures climatiques sans être empêché par des engagements internationaux) reconnaissant aux États une marge d'appréciation élargie pour leurs politiques de décarbonation.

Avenir du Traité sur la Charte de l’énergie

Néanmoins, malgré les idées et intentions de réformes, plusieurs pays européens se sont récemment retirés du TCE en dénonçant l’effet d’entrave que ce cadre avait sur les politiques de décarbonation et de transition énergétique qu’ils souhaitent mettre en œuvre. Ainsi, en additionnant les retraits effectifs et les retraits annoncés, on dénombre : l’Allemagne, la France, l’Espagne, les Pays Bas, le Danemark, le Portugal, le Luxembourg, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni. De plus, l’Union européenne en tant qu’entité collective s’est également retirée de manière effective en avril 2025. Étant donné cette vague de départs, l’avenir à moyen-terme du TCE semble donc relativement limité.

Au final, cette évolution soulève des questions fondamentales pour les investisseurs étrangers et les entreprises actives dans le commerce de l'énergie. D'un côté, les projets d'investissement dans les pays restant membres conservent les protections traditionnelles de la Charte. De l'autre, les relations énergétiques avec l'Europe devront désormais s'articuler autour de nouveaux cadres juridiques, créant une fragmentation du cadre juridique du droit international de l'énergie, notamment en matière de règlement des différends.

Chez Solary Avocat, nous accompagnons nos clients dans la navigation de ce paysage juridique en mutation. Vous souhaitez un conseil juridique en matière de droit de l’énergie, de droit de la consommation ou de droit économique ? Contactez-nous !

À retenir vis-à-vis de la Charte de l’énergie

Pourquoi certains pays quittent-ils la Charte de l'énergie ?

Plusieurs pays européens comme l'Allemagne, la France et l'Espagne ont décidé de quitter la Charte principalement à cause des coûts financiers liés aux arbitrages. Ces États estiment que le traité limite trop leur capacité à mener des politiques climatiques ambitieuses sans risquer des compensations milliardaires. La sortie coordonnée de l'UE reflète aussi une volonté de reprendre le contrôle sur les décisions énergétiques nationales, surtout dans le contexte de la transition vers la neutralité carbone.

La Charte de l'énergie protège-t-elle vraiment les petits investisseurs ?

En théorie oui, mais en pratique c'est plus compliqué. Le coût d'une procédure d'arbitrage international peut facilement dépasser le million d'euros, ce qui la rend accessible principalement aux grandes entreprises et fonds d'investissement. Les PME et investisseurs individuels se retrouvent souvent dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits, même s'ils sont techniquement protégés par le traité.

Que se passe-t-il concrètement quand un État perd un arbitrage ?

L'État condamné doit payer les dommages-intérêts fixés par le tribunal arbitral, généralement en quelques mois. S'il refuse de payer, l'investisseur peut saisir les tribunaux nationaux du pays condamné pour faire exécuter la sentence. Dans les cas extrêmes, l'investisseur peut même faire saisir les biens de l'État à l'étranger, comme des comptes bancaires ou des propriétés diplomatiques. C'est rare, mais ça arrive quand les montants sont très importants et que l'État fait de la résistance.

En tant qu'avocat, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux de vos intérêts.