Comprendre la transition énergétique

Le concept de transition énergétique

Pour commencer par le plus simple mais aussi le plus fondamental, la transition énergétique désigne le processus visant à substituer les énergies fossiles par des sources d'énergie renouvelables et durables. Il ne s’agit pas de simplement changer de technologie mais de revoir l’intégralité de nos modes de production, de distribution et de consommation énergétique.

Cette transformation du système énergétique mondial s'articule autour de trois piliers essentiels :

- La diversification du mix énergétique par l'intégration massive des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydraulique et la biomasse ;

- L'amélioration de l'efficacité énergétique à travers l'optimisation des processus industriels, l'isolation thermique des bâtiments et le développement de technologies plus performantes.

- La modification des comportements de consommation vers plus de sobriété énergétique et d'utilisation raisonnée des ressources.

La transition implique également une décentralisation progressive du système énergétique. Contrairement au modèle actuel, organisé autour de grandes centrales de production, le nouveau paradigme privilégie une approche distribuée avec de multiples sources de production locales et régionales. Grâce à cette approche décentralisée de l'énergie, on bénéficie :

- D’une meilleure résilience du réseau ;

- D’une réduction des pertes liées au transport d'électricité ;

- D’une plus grande autonomie énergétique des territoires.

L'importance de la réduction des énergies fossiles

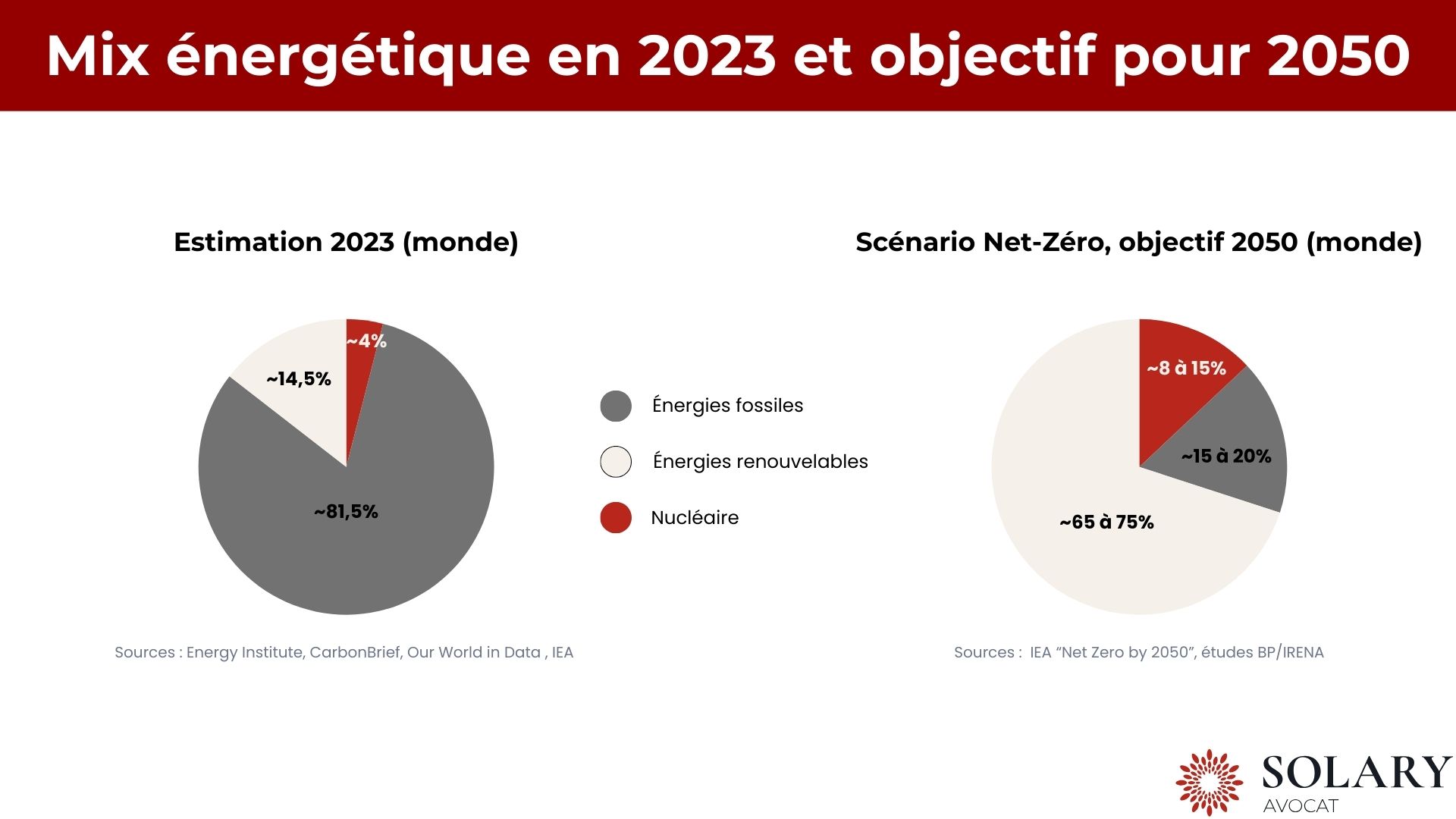

Le monde dépend encore énormément des énergies fossiles. En effet, le charbon, le pétrole et le gaz naturel constituent environ 80% de la consommation énergétique mondiale, ce qui est très problématique vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre et donc de changements environnementaux (dont le réchauffement climatique n’est qu’un effet sur une très longue liste) liés à l’activité humaine.

Par la loi de l’offre et de la demande, cette dépendance expose la plupart des économies nationales (dont la France, grande importatrice de combustibles fossiles) à une volatilité importante des prix des matières premières énergétiques. Ainsi, les crises géopolitiques, comme celle observée en 2022 avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont démontré la vulnérabilité des pays importateurs face aux fluctuations d'approvisionnement.

Autre effet de la combustion des énergies fossiles : une pollution atmosphérique d'un niveau considérable, responsable de millions de décès prématurés chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé.

La réduction de la dépendance aux énergies fossiles sert donc à la fois à :

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;

- Améliorer la sécurité d'approvisionnement énergétique ;

- Créer de nouveaux emplois dans les secteurs verts.

Quels sont les enjeux liés au changement climatique ?

Le changement climatique ne représente rien de moins que l’urgence absolue justifiant l'accélération politique et économique de la transition énergétique mondiale. Les données du GIEC, dans son rapport AR6 de 2023, confirment que les activités humaines ont provoqué une hausse de 1,1°C de la température moyenne mondiale depuis l'ère préindustrielle, avec des conséquences déjà visibles et préoccupantes.

Cette hausse des températures entraîne à son tour une multiplication des épisodes climatiques extrêmes. L'été 2023 a battu des records de température en Europe, avec des pics dépassant 48°C dans certains pays méditerranéens, causant des milliers de décès et des dégâts matériels et environnementaux considérables. En outre, il faut noter que plus de 600 millions de personnes vivent dans des zones menacées par la montée des eaux due à la fonte des glaciers.

L'agriculture endure aussi des perturbations majeures, à tel point que selon la FAO, le changement climatique pourrait réduire de 10 à 25% la productivité agricole globale, pour certaines cultures, d'ici 2050, si les adaptations sont insuffisantes. Quant aux enjeux économiques, ils sont comparables puisque le coût de l'inaction climatique est estimé entre 10 et 20% du PIB mondial d'ici la fin du siècle, d’après plusieurs études donnant des fourchettes d’estimation similaires (Stern, PIK, OCDE, rapports GIEC).

Étant donné que le secteur énergétique est responsable de près de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la transition énergétique apparaît comme la réponse la plus efficace pour limiter ces impacts climatiques et respecter les objectifs de l'Accord de Paris.

Les sources d'énergie renouvelable en expansion

Le potentiel de l'énergie solaire

L'énergie solaire connaît une croissance spectaculaire à l'échelle mondiale si bien qu’elle est considérée comme l'une des solutions les plus prometteuses de la transition énergétique. De fait, cette source d'énergie inépuisable représente un potentiel énorme : chaque heure, le soleil délivre sur Terre une quantité d'énergie équivalente à la consommation énergétique mondiale annuelle.

La technologie photovoltaïque a connu des progrès remarquables avec une chute drastique des coûts. En effet, entre 2010 et 2023, le coût total d’installation des panneaux solaires aurait diminué de plus de 85%, rendant cette technologie compétitive face aux énergies fossiles. Cette baisse s'accompagne d'une amélioration continue du rendement des cellules, qui dépassent désormais 26% pour les technologies les plus avancées.

En France, le parc photovoltaïque a franchi le seuil des 19 gigawatts (selon les séries RTE/IEA PVPS récentes) installés fin 2023. Les objectifs gouvernementaux sont situés entre 35 et 44 gigawatts d'ici 2028. Côté innovation, on voit émerger les panneaux bifaciaux, l'agrivoltaïsme et les centrales flottantes, tandis que le stockage par batteries devient économiquement viable.

L'impact de l'énergie éolienne

L'énergie éolienne représente le second pilier de la révolution du renouvelable mondial. Il faut savoir que la France dispose d'un gisement éolien parmi les plus importants d'Europe, avec des vents de qualité sur environ 60% de son territoire.

Le parc éolien français (terrestre et en mer) a franchi la barre des 21 gigawatts installés fin 2023, produisant l'équivalent de la consommation de 20 millions d'habitants sur 68,5. Technologiquement parlant, l’évolution a de quoi impressionner puisque les nouveaux modèles atteignent 200 mètres de hauteur avec des rotors de plus de 160 mètres de diamètre, tout ceci pour une amélioration considérable des performances.

L'éolien en mer représente l’horizon le plus prometteur : les vents marins sont plus forts et plus réguliers que sur terre, permettant aux éoliennes de fonctionner à plus de 50% de leur capacité maximale (contre un facteur de charge de 30% pour l'éolien terrestre). Le parc français de Saint-Nazaire démontre la maturité de cette technologie, tandis que de nouveaux projets se développent le long du littoral. Cependant, l’éolien marin pose d‘importants problèmes d'acceptabilité sociale car ils réduisent les zones de pêche et sont considérés comme un facteur de dévalorisation du paysage par une partie de la population (locaux et touristes).

Chez Solary Avocat, nous pouvons vous accompagner dans l'analyse de votre situation et la contestation de vos factures et contrat si votre fournisseur n'a pas respecté ses obligations.

Les autres sources d'énergie renouvelable

Aussi importantes soient les énergies solaire et éolienne, si on se reposait que sur elles deux, on ne pourrait pas parler de mix énergétique. Il est donc temps d’aborder les autres.

L'hydroélectricité demeure aujourd’hui la première source renouvelable en France avec 25 gigawatts installés et 2 300 installations, offrant des avantages uniques de stockage et de stabilité du réseau.

Concernant la géothermie, en Île-de-France, plusieurs dizaines d'opérations chauffent l'équivalent de plus de 300 000 logements.

Il faut aussi mentionner la biomasse énergétique, qui valorise les déchets organiques dans une logique d'économie circulaire et qui représente environ 9% de la consommation d'énergie finale française avec plus de 650 installations de méthanisation.

Les énergies marines restent émergentes mais prometteuses. L'usine marémotrice de la Rance fonctionne depuis 1966, tandis que d’une manière générale, les technologies houlomotrices font l'objet de recherches intensives.

Stratégies pour atteindre la neutralité carbone

Mettre en œuvre des lois et réglementations efficaces

Pour guider tous les acteurs économiques, l’objectif de neutralité carbone a besoin d’être appuyé par un cadre législatif solide. Ce n’était pas le cas du Traité sur la Charte de l’Énergie mais c’est bien l’ambition que l'Union européenne nourrit au travers du Pacte vert et de la loi climat européenne fixant l'objectif 2050. À titre d’exemple, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, lancé en octobre 2023, protège les entreprises européennes tout en incitant les pays tiers à renforcer leurs propres politiques climatiques.

En France, la loi de transition énergétique (2015) et la loi énergie-climat (2019) définissent la stratégie nationale bas-carbone avec des budgets carbone sectoriels contraignants. Par ailleurs, la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif de 33% d'énergies renouvelables d'ici 2030.

Le système européen d'échange de quotas crée une incitation financière directe à la décarbonation, étendu aux transports et au bâtiment dès 2027. Les réglementations sectorielles viennent accompagner et renforcer cette approche à l’échelle de chaque secteur d’activité :

- RE2020 pour le bâtiment ;

- interdiction des véhicules thermiques neufs en 2035 ;

- obligations de rénovation énergétique.

Promouvoir l'efficience énergétique et la sobriété énergétique

L'efficacité énergétique et la sobriété constituent les piliers fondamentaux de la neutralité carbone, représentant souvent les solutions les plus économiques et rapides à déployer. Dans le bâtiment, responsable de 44% de la consommation française, les enjeux sont considérables avec 4,2 millions de logements classés F ou G.

MaPrimeRénov' a financé plus de 623 000 rénovations en 2023 avec un budget de 3,1 milliards d'euros. Le secteur privé suit cette dynamique grâce à une multitude d’innovations telles que :

- les pompes à chaleur atteignant des coefficients supérieurs à 4 ;

- La ventilation double flux ;

- Les bâtiments à énergie positive.

Dans le secteur industriel, l'optimisation des procédés et les technologies numériques peuvent réduire de 10 à 20% la consommation selon les activités.

Du côté des consommateurs, la sobriété énergétique consiste à identifier les usages que l’on peut diminuer sans réellement perdre de qualité de vie. Ainsi, le télétravail réduit les déplacements et les consommations de bureaux de 20 à 40% tandis que la réduction d'un degré de chauffage représente environ 7% d'économie sur la facture...

Favoriser les investissements dans le développement durable

La transition énergétique implique une mobilisation financière sans précédent, estimée à plusieurs milliers de milliards d'euros à l’échelle mondiale.

Pour ce faire, les investissements publics jouent un rôle d'amorçage. Dans cette logique, le plan France 2030 (54 milliards d'euros) et NextGenerationEU (750 milliards) conditionnent les fonds à des critères environnementaux stricts.

Le secteur privé, lui, développe la finance verte avec un marché des obligations vertes franchissant 500 milliards d'euros annuels en 2022.

Avec des montants aussi élevés et des enjeux aussi colossaux, il faut plus que jamais de la transparence, pour éviter par exemple les risques de greenwashing. C’est là le rôle de la taxonomie verte de l’Union européenne, c’est aussi celui des banques centrales de chaque État membre, qui intègrent les risques climatiques dans leurs politiques. Dans le même esprit, les garanties d'origine certifient la traçabilité de l'électricité renouvelable, permettant aux entreprises de justifier leurs achats d'énergie verte auprès de leurs investisseurs et parties prenantes.

Les contrats PPA (Power Purchase Agreement) sécurisent également le financement des projets renouvelables tout en permettant de favoriser / soutenir des producteurs d’énergie renouvelable.

Il y a également le crowdfunding ou financement participatif, qui connaît un essor remarquable avec plus de 100 millions d'euros collectés en 2023 pour les énergies renouvelables. Chez les entreprises, intégrer les critères ESG comme facteur de compétitivité fait désormais partie des bonnes pratiques.

Les défis et opportunités de la transition énergétique

Obstacles à surmonter pour une transition réussie

Le premier défi technique, car le plus complexe, auquel se heurte la transition énergétique est l'intermittence des énergies renouvelables : comme les diverses sources ne produisent pas la même quantité en continu, les flux sont variables, ce qui complique la gestion du réseau électrique. C’est un problème d’autant plus important que, malgré les progrès des batteries lithium-ion (ressource qui recrée une dépendance énergétique), le stockage de l’énergie est encore aujourd’hui un point de blocage majeur.

Ensuite, les réseaux électriques actuels, conçus, on le rappelle, pour un modèle centralisé, peinent à intégrer la production décentralisée. La raison à cela est que l'acceptabilité sociale freine le développement avec des oppositions locales aux parcs éoliens et infrastructures de réseau, créant un clivage entre objectifs climatiques nationaux et résistances territoriales.

En troisième lieu, il existe un goulot d'étranglement critique par rapport aux compétences. La transition requiert des experts de métiers nouveaux que le système de formation peine à fournir rapidement.

Enfin, il est important de parler de l’obstacle qu’on a tendance à oublier : pour les particuliers et les entreprises, les coûts initiaux de mise à jour de leurs équipements et modes de consommation risquent de créer une transition à deux vitesses sur le plan social.

Opportunités économiques et sociales

La transition a son lot de défis mais c’est aussi, comme tout grand changement de paradigme de vie et d’économie, une manne d’opportunités considérables.

Ainsi, le marché mondial des énergies renouvelables représente plus de 1 300 milliards de dollars annuels avec une croissance dépassant 10%. L'IRENA estime ainsi pour ce secteur 13,7 millions d'emplois mondiaux actuels, avec un potentiel de 42 millions d'ici 2050.

En France, la filière emploie plus de 93 000 personnes en constante progression. La rénovation énergétique peut créer jusqu'à 600 000 emplois locaux non délocalisables. Et ce n’est pas fini car l'innovation technologique place la R&D au cœur de la compétitivité future, avec des start-up climatech levant plusieurs milliards annuellement.

La décentralisation énergétique, par l'économie en circuits courts, trouve un terrain d'application privilégié avec le recyclage des équipements verts. Les gains d'efficacité libèrent des ressources réinvestissables, tandis que l'innovation sociale développe des modèles participatifs renforçant l'engagement citoyen.

Rôle des pays dans un système global de transition énergétique

Par définition, il n’y aura pas de transition énergétique mondiale (et donc efficace) sans une coopération internationale où chaque pays joue un rôle en fonction de ses ressources et responsabilités. Ainsi, les pays développés portent une responsabilité particulière avec un effort de décarbonation rapide et un soutien aux pays en développement, comme illustré par l'UE avec son objectif 2050.

Pour ce qui est de l’innovation à l’échelle mondiale, la compétition sino-américaine dans les technologies vertes joue un rôle de catalyseur. La Chine domine les investissements renouvelables mais les États-Unis suivent de près avec l'Inflation Reduction Act dont l’un des volets vise à investir dans les énergies propres (370 milliards de dollars). Les pays émergents font face au défi de concilier développement et contraintes climatiques, réclamant un soutien technologique et financier.

L'objectif de 100 milliards de dollars annuels d'aide climatique a été atteint et dépassé en 2022 selon l'OCDE avec 115,9 milliards, bien que des débats persistent sur la méthodologie de calcul. Les initiatives multilatérales se renforcent pour optimiser les complémentarités, tandis que la diplomatie climatique devient centrale dans les relations internationales, valorisant l'exemplarité environnementale.

En fin de compte, la transition énergétique est une véritable transformation sociétale qui nous concerne tous. Face aux enjeux climatiques urgents, cette révolution du système de production et de consommation de l’énergie est le moyen le plus efficace et notre meilleure chance de construire un modèle plus durable, résilient et équitable.

Si les défis restent considérables - financement, acceptabilité sociale, innovation technologique - les solutions existent et se multiplient. Chaque acteur, qu'il soit citoyen, entreprise ou collectivité, peut contribuer à cette transformation par ses choix et ses actions au quotidien.

L'avenir énergétique de nos sociétés se dessine aujourd'hui, et il appartient à chacun de s'informer, de comprendre et d'agir pour accompagner cette transition indispensable vers un monde plus respectueux de notre planète et des générations futures.

Vous avez des questions sur la régulation ou le droit de l’énergie ? Vous avez besoin d’un conseil juridique sur votre droit à la consommation ? Contactez Solary Avocat !

À retenir sur la transition énergétique

Combien de temps faut-il pour réaliser la transition énergétique ?

La transition énergétique est un processus progressif qui s'étale sur plusieurs décennies. La plupart des experts s'accordent sur une période de 20 à 30 ans pour transformer significativement notre système énergétique. Cette durée s'explique par la nécessité de renouveler des infrastructures lourdes comme les centrales électriques, les réseaux de distribution et le parc de bâtiments. Chaque secteur avance à son rythme : l'électricité se transforme plus rapidement que le transport ou l'industrie lourde.

La transition énergétique va-t-elle faire augmenter les prix de l'énergie ?

L'impact sur les prix dépend de la période considérée. À court terme, les investissements massifs dans les nouvelles infrastructures peuvent effectivement peser sur les coûts. Cependant, à moyen et long terme, la transition devrait stabiliser voire réduire les factures énergétiques. Les énergies renouvelables ont des coûts de fonctionnement très faibles une fois installées, et elles nous protègent des fluctuations des prix des énergies fossiles importées. L'efficacité énergétique permet aussi de réduire significativement nos consommations.

Peut-on vraiment se passer complètement du nucléaire avec les énergies renouvelables ?

Cette question divise les experts et varie selon les contextes nationaux. Techniquement, un mix 100% renouvelable est possible mais nécessite des solutions de stockage et de flexibilité encore coûteuses aujourd'hui. Certains pays comme le Danemark ou le Costa Rica y parviennent déjà pour l'électricité, grâce à leurs ressources naturelles spécifiques. En France, le débat porte plutôt sur la proportion optimale entre nucléaire et renouvelables pour assurer la sécurité d'approvisionnement tout en décarbonant rapidement notre économie.

En tant qu'avocat, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux de vos intérêts.