Les fondements du droit de l'énergie

L'évolution historique du droit de l’énergie en France

À l’origine : le service public

Le droit de l'énergie en France trouve ses racines dans la reconstruction d'après-guerre et la volonté d'indépendance énergétique nationale. Cette période marque l'avènement d'une conception de l'énergie comme bien public essentiel. La nationalisation d'EDF (Électricité de France) en 1946 et la création de GDF (Gaz de France) la même année constituent alors pour plusieurs décennies à venir, les piliers fondateurs d'un service public énergétique centralisé, où l'État contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

Cette approche du monopole d’État répond alors à des impératifs d'aménagement du territoire et de solidarité nationale qui dépassent les considérations financières. Le cadre juridique se structure progressivement autour de la notion de service public, avec des tarifs réglementés garantissant l'accessibilité énergétique et une obligation de desserte sur l'ensemble du territoire français. Cette période voit naître les fondements du droit public de l'énergie, caractérisé par une forte intervention étatique et une logique de péréquation tarifaire (principe figurant à l’article 72-2 de la Constitution et visant à réduire les disparités entre les collectivités territoriales). La péréquation tarifaire perdure encore aujourd'hui dans certains mécanismes.

La mutation vers un modèle concurrentiel

Cependant, cette architecture centralisée va progressivement évoluer sous la pression des transformations économiques et européennes. L'évolution vers un marché concurrentiel s'amorce dans les années 1990 sous l'impulsion du droit européen, qui prône la libéralisation des secteurs d'utilité publique. Les directives européennes de 1996 et 1998 imposent progressivement l'ouverture des marchés nationaux de l'électricité et du gaz, bouleversant un modèle économique et juridique vieux de cinquante ans.

Ce changement total de paradigme transforme le paysage juridique énergétique français, qui doit désormais concilier les exigences concurrentielles européennes avec les spécificités du modèle français de service public. La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité constitue un tournant décisif dans cette évolution. Elle instaure un processus d'ouverture progressive du marché, d'abord aux gros consommateurs industriels, puis aux entreprises et enfin aux particuliers en 2007.

Cette évolution législative s'accompagne d'une mutation profonde du droit de l'énergie, qui intègre désormais des mécanismes de régulation concurrentielle tout en préservant certaines missions de service public. Cette dualité caractérise encore aujourd'hui le droit français de l'énergie et explique la complexité du cadre juridique auquel sont confrontées les entreprises et particuliers.

Les acteurs institutionnels et sectoriels du droit de l'énergie contemporain

L'architecture institutionnelle de la régulation énergétique

Le paysage institutionnel du droit de l'énergie français se caractérise par une architecture mêlant :

- autorités de régulation ;

- opérateurs historiques (dans le cas de l’électricité et du gaz, Engie) ;

- nouveaux entrants parmi les fournisseurs.

Au cœur de cette organisation, la Commission de régulation de l'énergie, créée en 2000. C’est une autorité administrative indépendante qui dispose de pouvoirs de :

- régulation tarifaire ;

- contrôle de l'accès aux réseaux ;

- règlement des différends entre opérateurs.

Parallèlement à cette autorité de régulation, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’énergie occupent une place névralgique au sein du système énergétique français. RTE pour l'électricité et GRTgaz pour le gaz naturel assurent ainsi la gestion des infrastructures de transport à haute tension, tandis qu'Enedis et GRDF supervisent la distribution vers les consommateurs finaux. Ces opérateurs, soumis à des obligations de service public et de neutralité, évoluent dans un cadre juridique spécifique qui garantit l'accès équitable au réseau pour tous les fournisseurs, condition essentielle du bon fonctionnement de la concurrence.

La diversification des acteurs et ses conséquences juridiques

Cette ouverture à la concurrence s'accompagne logiquement d'une diversification des acteurs énergétiques qui transforme également le cadre juridique applicable. Les fournisseurs concurrents des opérateurs historiques, apparus avec la libéralisation, opèrent sous un régime d'autorisation délivré par l'autorité de régulation et doivent respecter des obligations spécifiques en matière de service client.

Forcément, cette multiplication des intervenants complexifie encore plus les relations contractuelles et fait émerger de nouveaux enjeux juridiques, surtout en matière de protection des consommateurs et de résolution des litiges.

Sans oublier que ces changements institutionnels doivent être réalisés en tenant compte des particularités de chaque filière énergétique.

Ainsi par exemple, le secteur des énergies fossiles demeure largement structuré par des accords internationaux et des considérations géopolitiques qui échappent en partie au droit national. Les contrats gaziers long terme, les accords d'approvisionnement pétrolier et les mécanismes de sécurité d'approvisionnement relèvent d'un droit spécialisé qui articule droit interne et droit international. C’est cette dimension transfrontalière du droit énergétique fossile qui fait que les entreprises du secteur doivent impérativement disposer d’une connaissance approfondie des réglementations européennes et internationales.

L'émergence de nouveaux secteurs énergétiques

En parallèle de ces évolutions institutionnelles, l'émergence des énergies renouvelables crée un nouveau pan du droit de l'énergie, caractérisé par des dispositifs juridiques de soutien public inédits tels que :

- les tarifs d'achat garanti ;

- les appels d'offres et les certificats verts.

- L’encadrement du développement des énergies propres (cadre juridique, technique, financier pour orienter, contrôler ou soutenir le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique…)).

Ceci engendre alors de nouvelles problématiques juridiques, notamment en matière d'urbanisme énergétique et d'acceptabilité sociale des projets, qui nécessitent une approche interdisciplinaire du droit.

De son côté, le nucléaire français, pilier de l'indépendance énergétique nationale, évolue dans un cadre juridique particulièrement rigide et spécialisé. L'Autorité de sûreté nucléaire exerce une surveillance stricte des installations, tandis que la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement des centrales créent quant à eux des enjeux juridiques de très long terme. Cette spécificité française du droit nucléaire influence directement la stratégie énergétique nationale et les conditions de concurrence sur le marché de l'électricité, créant des asymétries réglementaires importantes entre les différentes filières de production.

Chez Solary Avocat, nous pouvons vous accompagner dans l'analyse de votre situation et la contestation de vos factures et contrat si votre fournisseur n'a pas respecté ses obligations.

Les enjeux contemporains du droit de l'énergie

La transition énergétique et ses implications juridiques

Le nouveau paradigme législatif de la transition énergétique

La transition énergétique bouleverse l'architecture juridique classique du secteur énergétique français et redéfinit les relations entre tous les acteurs du système. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables qui dépassent le cadre purement énergétique.

L'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 impose notamment aux entreprises de repenser complètement leurs stratégies d'approvisionnement énergétique et leurs relations contractuelles. Les contrats de fourniture intègrent désormais des clauses de traçabilité de l'origine de l'énergie et des garanties d'origine renouvelable, créant de nouveaux standards contractuels.

Conséquence directe : on voit apparaître de nouveaux types de litiges liés à la certification environnementale et à la responsabilité des fournisseurs en matière de performance énergétique, domaines jusqu'alors peu explorés par la jurisprudence.

Les nouveaux instruments de planification énergétique

Cette transformation s'accompagne de l'émergence de nouveaux instruments de planification qui influencent directement les conditions de marché :

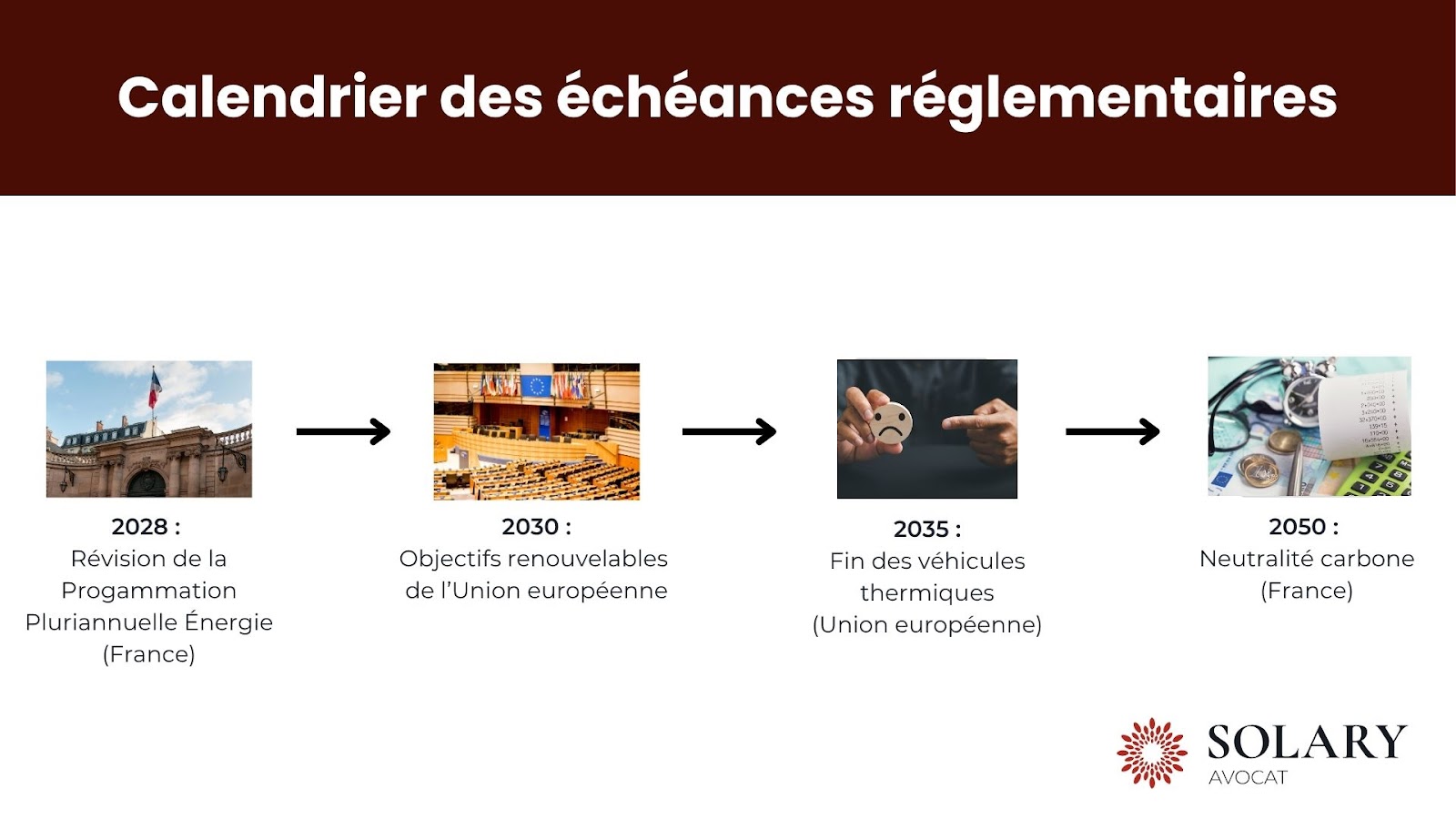

- La programmation pluriannuelle de l'énergie, instrument de planification énergétique introduit par la loi de transition énergétique, influence directement les conditions de marché et les stratégies des opérateurs.

- Le mécanisme de capacité ;

- Les dispositifs de soutien à l'effacement énergétique.

Il faut aussi parler de l'émergence de l'autoconsommation collective et des communautés énergétiques locales, qui viennent modifier les relations entre producteurs et consommateurs d'énergie. Ces nouvelles formes d'organisation énergétique, encouragées par les pouvoirs publics, nécessitent des adaptations législatives et réglementaires, notamment en matière de fiscalité énergétique et de tarification des réseaux. Ces changements tarifaires rendent également plus difficiles les procédures de contestation de facture d’énergie pour les consommateurs - particuliers comme professionnels confrontés à des erreurs de facturation.

Les défis juridiques de l'innovation énergétique

La révolution numérique du secteur énergétique

L'innovation technologique dans le secteur énergétique soulève de nouvelles questions juridiques qui dépassent largement le cadre du seul droit de l'énergie et impliquent une approche interdisciplinaire.

Un premier exemple : le développement des réseaux intelligents, ou smart grids. Ces technologies nécessitent une refonte complète des règles d'accès aux données de consommation et de production énergétique, créant des interfaces nouvelles entre droit de l'énergie et droit du numérique particulièrement sensible aux pratiques commerciales trompeuses dans la collecte de données.

La protection des données personnelles, régie par le RGPD (règlement général sur la protection des données), s'articule désormais avec les besoins d'optimisation énergétique et de pilotage des réseaux. Ce qui crée inévitablement des conflits entre efficacité énergétique et protection de la vie privée.

Les technologies de stockage

Dans le même temps, les technologies de stockage d'énergie, essentielles au développement des énergies renouvelables intermittentes, évoluent dans un flou juridique relatif qui freine leur déploiement. Le statut juridique des installations de stockage, leur intégration dans les mécanismes de marché et leurs modalités de raccordement aux réseaux font l'objet de débats réglementaires complexes qui tardent à aboutir.

Cette incertitude constitue un véritable frein aux investissements et par conséquent, il est plus difficile pour les différents acteurs de mettre sur pied des projets énergétiques innovants et donc de faire émerger des solutions technologiques pourtant nécessaires à la transition énergétique.

L'électrification des transports et le développement des infrastructures de recharge électrique créent eux aussi de nouveaux enjeux juridiques à l'interface entre droit de l'énergie et droit des transports. La qualification juridique des bornes de recharge, leur intégration dans les réseaux de distribution électrique et les modalités de facturation aux utilisateurs nécessitent des adaptations réglementaires importantes qui tardent à être clarifiées.

L'impact de la digitalisation sur les relations contractuelles

Les contrats intelligents, ou smart contracts, automatisent certaines opérations énergétiques et promettent une efficacité accrue, mais soulèvent simultanément des questions juridiques fondamentales sur la validité contractuelle, la responsabilité en cas de dysfonctionnement et la détection de clauses abusives automatisées.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte géopolitique où les enjeux énergétiques influencent directement le cadre juridique national et européen. Les sanctions internationales, les accords commerciaux et les conflits et guerres affectent les contrats d'approvisionnement énergétique et créent des risques juridiques importants pour les ménages et les entreprises.

L'avenir du droit de l'énergie

Les technologies émergentes

L'hydrogène vert : vers un nouveau paradigme énergétique

L'hydrogène vert prend peu à peu la place de vecteur énergétique de premier plan dans la transition vers la neutralité carbone. Cette nouvelle filière énergétique nécessite l'élaboration d'un cadre juridique spécifique qui emprunte certes au droit de l'énergie, mais doit également intégrer les spécificités techniques et économiques uniques de cette technologie. La stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné, lancée en 2020 avec des investissements massifs, préfigure une évolution réglementaire majeure qui touchera l'ensemble des acteurs économiques dans les années à venir.

Se posent alors pour la filière hydrogène des questions de :

- sécurité industrielle ;

- classification des installations ;

- responsabilité civile.

Le stockage et le transport de l'hydrogène sous pression soulèvent des problématiques de sûreté similaires à celles du gaz naturel, mais avec des spécificités techniques importantes qui nécessitent des adaptations réglementaires substantielles. Pour les entreprises souhaitant intégrer l'hydrogène dans leur mix énergétique, ces incertitudes réglementaires représentent un facteur de risque important dans leurs décisions d'investissement et requièrent un accompagnement juridique.

Les énergies marines : un secteur en construction juridique

L'éolien offshore, l'énergie houlomotrice et l'énergie thermique des mers se situent à la croisée entre droit de l'énergie, droit maritime et droit de l'environnement. Cette convergence de plusieurs branches du droit crée des zones d'incertitude juridique importantes sur :

- les compétences administratives ;

- les procédures d'autorisation ;

- les régimes de responsabilité applicable.

La gestion du domaine public maritime pour les projets énergétiques offshore est un cas qui illustre très bien cette problématique puisqu’il soulève des questions en matière de droits d'usage, de redevances domaniales et de conflits d'usage avec les autres activités maritimes.

Les mutations du cadre réglementaire et leurs conséquences pour les acteurs économiques

L'influence croissante du droit européen

Le paquet législatif "Fit for 55", adopté par l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050, redéfinit fondamentalement les règles du marché énergétique européen et impose de nouvelles contraintes réglementaires importantes. Cette harmonisation européenne accentue mécaniquement la complexité juridique, en particulier pour les entreprises opérant sur plusieurs marchés nationaux et nécessite une veille réglementaire permanente.

Les mécanismes de tarification du carbone, renforcés par la révision du système d'échange de quotas d'émission européen, transforment l'économie énergétique et créent de nouveaux enjeux contractuels majeurs. Les entreprises grandes consommatrices d'énergie doivent intégrer ces coûts carbone dans leurs stratégies d'approvisionnement et adapter leurs contrats de fourniture énergétique en conséquence. Cette évolution génère de nouveaux risques juridiques importants liés à la volatilité des prix du carbone et aux mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, nécessitant une adaptation des stratégies contractuelles.

La transformation numérique du secteur énergétique et l’intégration sectorielle

Cette évolution réglementaire s'accompagne d'une digitalisation croissante du secteur énergétique qui transforme les modèles économiques traditionnels et nécessite des adaptations juridiques importantes. L'intelligence artificielle appliquée à la gestion énergétique, les plateformes numériques de trading énergétique et les nouveaux services énergétiques digitaux évoluent dans un cadre réglementaire en construction permanente.

Simultanément, l'émergence de nouveaux acteurs économiques, issus du numérique ou de secteurs traditionnellement éloignés de l'énergie, bouleverse l'écosystème énergétique français établi. Les géants du numérique investissent massivement dans les énergies renouvelables et développent leurs propres stratégies énergétiques intégrées, créant de nouvelles dynamiques concurrentielles qui remettent en question les équilibres traditionnels. Cette évolution impose aux régulateurs et aux législateurs de repenser fondamentalement les règles de concurrence et les mécanismes de régulation sectorielle pour préserver un marché équitable.

L'intégration sectorielle entre énergie, mobilité et bâtiment redéfinit les frontières traditionnelles du droit de l'énergie et crée de nouveaux défis juridiques transversaux. Les bâtiments à énergie positive, les véhicules électriques utilisés comme solutions de stockage décentralisé et les réseaux de chaleur urbains créent de nouveaux modèles économiques innovants qui nécessitent des adaptations réglementaires transversales importantes. Pour les entreprises, ces convergences sectorielles ouvrent certes de nouvelles opportunités de marché considérables, mais complexifient également l'analyse des risques juridiques et réglementaires, nécessitant une approche juridique intégrée et prospective.

En résumé, dans un marché libéralisé du droit de l’énergie où la complexité des contrats énergétiques, l'évolution permanente de la réglementation et la diversité des acteurs du secteur rendent l'accompagnement juridique particulièrement précieux, connaître ses droits devient une nécessité économique. Un avocat en droit de l'énergie peut vous protéger contre les clauses abusives, vous conseiller sur le choix de vos contrats et vous défendre avec rigueur et détermination en cas de litige.

Vous rencontrez des difficultés avec votre fournisseur d'énergie ? Factures contestées, frais de résiliation, démarchage abusif ? Ne restez pas isolé.e face à ces situations. Un conseil juridique adapté peut vous faire économiser bien plus que son coût et vous apporter de la réassurance au moment où vous en avez le plus besoin.

À retenir : Vos questions sur le droit de l'énergie

Comment la transition énergétique impacte-t-elle mes obligations contractuelles ?

La loi de transition énergétique introduit de nouvelles obligations en matière de traçabilité énergétique et de performance environnementale. Vos contrats de fourniture peuvent désormais inclure de nombreux mécanismes réglementaires, notamment les garanties d’origine, le mécanisme de capacité et le CEE. Ces évolutions créent de nouveaux droits mais aussi de nouvelles responsabilités qu'il convient d'anticiper dans vos négociations contractuelles.

Quels sont mes droits face aux nouvelles technologies énergétiques comme les smart grids ?

Le déploiement des compteurs intelligents et des réseaux connectés soulève des questions importantes sur la protection de vos données de consommation. Vous avez le droit de connaître l'usage fait de ces informations et de vous opposer à leur commercialisation. Les gestionnaires de réseau doivent respecter le RGPD et obtenir votre consentement pour certains traitements de données énergétiques.

Mon entreprise peut-elle bénéficier des dispositifs d'autoconsommation collective ?

L'autoconsommation collective permet de partager l'énergie produite localement entre plusieurs consommateurs. Votre entreprise peut intégrer une communauté énergétique locale sous certaines conditions géographiques et techniques. Ces dispositifs ouvrent des opportunités d'optimisation énergétique mais nécessitent une structuration juridique rigoureuse pour éviter les écueils réglementaires.

En tant qu'avocat, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller au mieux de vos intérêts.